Крейсер «Аврора» является одним из самых узнаваемых символов Октябрьской революции. Однако история судна включает в себя еще множество событий и военных кампаний, без которых представление об историческом пути крейсера было бы неполным.

Проект крейсера

Строительство крейсера «Аврора» (корабль типа «Диана») началось в 1896 году. Согласно прежней судостроительной программе этого проекта вообще не было в планах флота. Однако в конце XIX века внешнеполитическая ситуация заметно ухудшилась. Началась гонка вооружений с Германией. На этом фоне государство нуждалось в таких новых судах, как «Аврора».

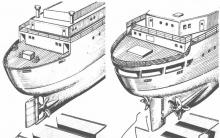

Корабль стал третьим среди крейсеров своего класса (первыми двумя были «Диана» и «Паллада»). Судно было заложено в Новом Адмиралтействе. Его проект принадлежит авторству флотского инженера-конструктора Ксаверия Ратника. Черновой вариант был одобрен в Морском техническом комитете, после чего началась подготовка к строительству.

Весной 1897 года императору Николаю II предложили 12 идей для названия будущего судна. Царь выбрал «Аврору» - имя, перенятое у античной римской богини зари. Церемония закладки состоялась 4 июня. На ней присутствовал генерал-адмирал флота Остальные два крейсера были закончены раньше, чем появилась «Аврора». Корабль делался запоздало из-за того, что исполнитель заказа долго не мог договориться о поставке паровой машины. Общество сначала не хотело передавать ценные чертежи Балтийскому заводу. Наконец конфликт был улажен, а контракт подписан (20 июля).

Начало службы

24 мая корабль «Аврора» был спущен на воду. Церемония состоялась в присутствии императора Николая II, его жены Александры Федоровны и матери Марии Федоровны. Символично, что во время спуска на борту находился моряк, до этого служивший на одноименном фрегате «Аврора», участвовавшем в обороне Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны. Установка машин и вспомогательных механизмов началась на следующий день.

Основные технические следующие: длина - 126 метров, ширина - 16 метров, осадка - 6 метров. «Аврора» обладает водоизмещением в 6731 тонн. В качестве двигателя конструкторы выбрали Бельвиля. При мощности около 12 тысяч лошадиных сил корабль мог развивать скорость до 35 километров в час (19 узлов). Экипаж судна составлял 550 матросов и еще 20 офицеров.

Несколько лет корабль проходил испытания, после чего в 1903 году вошел в состав отряда под командованием контр-адмирала Андрея Вирениуса. Дальнейшая судьба судна была связана со Второй Тихоокеанской эскадрой, созданной из-за начавшейся русско-японской войны. Она отправилась в Порт-Артур для того, чтобы разблокировать осажденный порт. Кораблям предстоял долгий путь, который обычно растягивался не меньше чем на год.

Гулльский инцидент

Во время плавания в Балтийском море 22 октября 1904 года произошел серьезный инцидент. Корабли эскадры устроили пальбу по неопознанному в тумане подозрительному судну. Оказалось, что это были английские рыбаки. Двое из них погибли. «Аврора» также попала под дружественный огонь из-за плохой видимости. В судно попало 5 снарядов. Из-за полученного ранения вскоре скончался находившийся на крейсере иеромонах. Событие стало известно как Гулльский инцидент. Из-за ошибки флота отношения России и Великобритании были серьезно испорчены. Для того чтобы выяснить все обстоятельства трагедии стороны согласились на расследование третейского суда. Это был первый подобный случай в мировой практике.

Несмотря на произошедшее, эскадра продолжила свое путешествие. Каким было положение на крейсере «Аврора»? Корабль быстро залатали, и его повреждения не стали причиной возвращения на родину. На острове Мадагаскаре во время стоянки моряки узнали о том, что Порт-Артур пал, а Первая Тихоокенская эскадра погибла.

Цусимское сражение

14 или 27 мая 1905 года по новому стилю корабль «Аврора» принял участие в знаменитом Цусимском сражении. Для Российского флота это было решающее сражение и последняя надежда на спасение всей военной кампании. Вторая тихоокеанская эскадра потерпела сокрушительное поражение. «Авроре» повезло - корабль получил повреждения, но не капитулировал и не был потоплен в отличие от большей части других отечественных судов.

После сражения у крейсера обнаружили 18 попаданий. была перебита, а клюз выведен из строя. Остальные повреждения представляли собой пробоины. 21 мая судно в сопровождении американцев причалило в порту филиппинской Манилы. Корабль был интернирован. Команда дала подписку о неучастии в дальнейших боевых действиях с японцами. «Аврора» оставалась на стоянке в Маниле вплоть до подписания Портсмутского мира, положившего конец войне. Крейсер вернулся на родину 19 февраля 1906 года. Якорь в Либаве был брошен спустя 458 дней после того, как судно отправилось в экспедицию в составе Второй тихоокеанской эскадры.

Первая мировая война

Сразу после начала Первой мировой войны корабль-крейсер «Аврора» прибыл в порт Ревеля в ожидании новых приказов. 26 августа 1914 года в водах Финского залива сел на мель «Магдебург». «Аврора» отправилась на перехват немецкого судна. Русским морякам удалось захватить корабль. Позже он был разобран на металлолом.

Далее последовала длительная стоянка в порту Гельсингфорса. В 1916 году «Аврора» вошла в и помогала сухопутным войскам с помощью плотного артиллерийского огня. Осенью судно отправилось в Кронштадт на ремонт.

Февральская революция

Во время стоянки в Кронштадте капитан Михаил Никольский пытался противостоять политической революционной агитации, которая процветала на местном заводе, где ремонтировалось судно. На предприятиях начались забастовки. Требования рабочих были различными. Кто-то хотел сокращения рабочего дня, другие вообще выступали против властей. В такой ситуации капитан справедливо опасался за моральное состояние своих матросов.

27 февраля был усилен вооружений караул, охранявший крейсер «Аврора». История корабля уже включала в себя опасные морские сражения, но если бы на судне начался бунт, то офицерам рассчитывать было бы просто не на что. Кроме того, агитаторы распространяли слухи о том, что из «Авроры» сделают плавучую тюрьму.

Накануне Февральской революции на судне вспыхнули беспорядки. Матросы перестали подчиняться приказам Никольского, после чего офицеры открыли по ним огонь. Было ранено три человека, один потом скончался от осложнений. Тем временем в Петрограде уже происходили массовые народные манифестации, а власть в столице оказалась фактически парализована.

28 числа напротив «Авроры» началась демонстрация. Рабочие заполонили судно. Когда они узнали о том, что накануне на корабле была стрельба, поднялось возмущение. Недовольные задержали капитана Никольского и еще одного офицера Ограновича. С них были сорваны погоны. Эти двое были до смерти растерзаны толпой в нарастающем хаосе демонстрации. Никольского застрелили за нежелание идти в с красным полотнищем в руках. Офицерам не удалось защитить корабль от агитаторов.

Беспокойный 1917-й

В 1917 году модель корабля «Аврора» еще оставалась боеспособной и относительно современной. Крейсер, несмотря на все издержки войны и революции можно было использовать по прямому назначению. После февральских событий и свержения монархии матросы учредили судовой комитет. Там было много представителей левых партий, но ни одного большевика.

Однако уже летом ситуация в корне изменилась. Сторонники Ленина тщательно работали с армией и флотом. Поэтому они, конечно, не могли обойти стороной столь важный крейсер «Аврора». История корабля кратко была известна всем жителям столицы. Если бы большевикам удалось склонить команду судна на свою сторону, это стало бы безоговорочным успехом.

На «Авроре» выступили самые красноречивые агитаторы партии (например, Михаил Калинин), что подчеркивало ее особое отношение к стоящему на стоянке кораблю. Итог не заставил себя ждать. К лету в комитете уже было 42 представителя РСДРП(б). Матросы стали активно участвовать в большевистских уличных акциях. 4 июля во время массовой демонстрации в Петрограде моряки попали под пулеметный обстрел армии, оставшейся преданной Временному правительству. Скоро начались репрессии против большевиков. Ленин бежал в шалаш в Разливе, а некоторые особенно ретивые матросы «Авроры» оказались под арестом.

Октябрьская революция

В сентябре произошли очередные перевыборы судового комитета. Его председателем был избран большевик Александр Белышев. Капитаном стал Николай Эриксон. Так как ремонт корабля завершился, скоро он должен был отправиться в море. Однако 10 октября большевики на заседании ЦК приняли решение о вооруженном перевороте в Петрограде. «Аврора» им была необходима не просто как хорошо вооруженный крейсер, но еще и как важный символ.

Большевики контролировали не только судно, но и Петроградский совет. Согласно его решению 24 октября матросы оставили корабль в Питере. «Аврора» должна была свести Городские власти пытались заблокировать переправы для того, чтобы остановить переворот в столице, и восставшие пытались этому помешать.

В ночь на 25 октября судно вошло в Неву. Капитан Эриксон поначалу сопротивлялся этому решению, но все-таки согласился. Он опасался, что неумелые матросы просто посадят судно на мель. Николаевский мост был в руках юнкеров. При приближении «Авроры» они разбежались, и сторонники большевиков смогли восстановить движение через реку.

Холостой выстрел

К утру 25 октября Ленин из Смольного контролировал всю коммуникационную петроградскую инфраструктуру - телеграф, почту, вокзал и т. д. Временное правительство еще оставалось в Зимнем дворце. Большевики собирались обстрелять его с Петропавловской крепости, в случае отказа министров сдать его.

Чем в штурме могла помочь «Аврора»? Тип корабля и его вооружение позволяли произвести сигнальный выстрел. Большевики решили воспользоваться этой возможностью. Днем 25 числа на судно прибыл Владимир Антонов-Овсеенко - глава полевого штаба сторонников Ленина. Он отдал распоряжение о холостом выстреле, который планировалось произвести после сигнала с Петропавловской башни. Кроме того, большевики использовали радио на «Авроре» для передачи воззвания вождя мирового пролетариата.

Холостой выстрел раздался в 21:40. Его произвел комендор Евдоким Огнев. Выстрел послужил сигналом для штурма Зимнего дворца. Кроме того, он заставил запаниковать министров Временного правительства, засевших в своем последнем оплоте. Историки до сих пор спорят о том, существовала ли техническая возможность для полевой стрельбы Авроры по Зимнему дворцу. Некоторые исследователи утверждают, что огня на поражения быть не могло хотя бы из-за места расположения корабля. Так или иначе, но дальнейшая стрельба не понадобилась. Зимний дворец оказался в руках восставших и без помощи «Авроры».

Последующая история

Эпизод, имевший место во время Октябрьской революции, стал самым знаменитым для крейсера «Аврора». История корабля тут же была превращена в важный образ зарождения советской власти. Через три дня после событий в Зимнем дворце он вернулся на ремонт. Скоро «Аврора» вновь стала частью действующего флота.

Летом 1918 года власть большевиков была еще хрупкой. Около Петрограда развивалось наступление белой армии Юденича. Класс корабля «Аврора» ничем не мог помочь боям на земле. Тем не менее было решено использовать крейсер несколько иначе. Тогда же Петроград предстал перед угрозой иностранной интервенции. Большевики хотели затопить «Аврору» и еще несколько кораблей для того, чтобы преградить путь вражеским судам. Однако такой необходимости не возникло.

В мирное время корабль «Аврора», фото которого во время октябрьских событий в Петрограде попало на передовицы многих российских и иностранных газет, стал учебным судном. Крейсер участвовал в нескольких заграничных плаваниях. Во время этих экспедиций набирались опыта новые моряки РККФ. В десятую годовщину революции в 1927 году «Аврора» была награждена орденом Красного знамени.

Последний дальний поход корабль совершил в 1930-м, когда он обогнул Скандинавский полуостров. Далее последовал долгий капитальный ремонт. Однако он не мог сгладить того факт, что судно устарело. К 1941 году его вообще планировали вывести из состава флота, однако этому помешала наступившая война.

Во время блокады Ленинграда «Аврора» подвергалась многочисленным бомбардировкам немецкой авиации. Еще в начале войны советское руководство решило сделать корабль частью системы противовоздушной обороны города. На судне было несколько зенитных орудий, которые могли пригодиться в борьбе с самолетами люфтваффе. Обстрелы привели к тому, что корабль получил множество пробоин. В конце 1941 года матросы были эвакуированы. Пальба по «Авроре» прекратилась только после снятия блокады.

На вечной стоянке

В 1944 году было решено отправить судно на вечную стоянку у Петроградской набережной и сделать из него музей. К тому времени во всем Советском Союзе почти не было таких легендарных памятников, как крейсер «Аврора». Экскурсия по кораблю стала обязательной для туристов Северной столицы.

За несколько последующих десятилетий «Аврора» пережила дюжину реставраций. В 2014 году корабль был отправлен в Кронштадт для очередного ремонта. Планируется, что он вернется на вечную стоянку у Петроградской набережной уже летом 2016-го.

» Общество Николаевских заводов и верфей 9 июня 1914 года заложило на стапеле последний, четвёртый корабль этого типа под названием «Иоанн Грозный ». 13 августа 1914 года был подписан официальный контракт. Срок сдачи корабля на ходовые испытания был установлен 1 марта 1917 года .

Первые же испытательные стрельбы по списанному броненосцу выявили существенный недостаток бронирования всех кораблей проекта. Жесткий опорный контур, на который накладывались броневые плиты, не мешал их прогибу, в результате чего тонкая обшивка за броней рвалась, образуя течь. Решить это проблему можно было лишь сделав пояс монолитным, то есть связав плиты между собой так, чтобы они не позволяли снаряду продавить плиту внутрь корпуса. Поэтому было предпринято кардинальное изменение конструкции - появился монолитный броневой пояс из плит, соединенных шпонками типа «двойной ласточкин хвост» (до этого шпоночные крепления броневых плит были реализованы на «Измаилах »)

Вооружение [ | ]

Линкор планировалось вооружить 356-мм артиллерией ГК, но проект был пересмотрен под предлогом трудности снабжения разнокалиберной артиллерии и реквизиции Великобританией турецкого линкора «Решадие» с 13,5-дюймовой (343-мм) ГК, так что на «Николая I» поставили обычные 305-мм орудия. Образовавшийся запас водоизмещения (около 4000 тонн) использовали для усиления бронирования - толщина броневого скоса и продольной противоторпедной броневой переборки была увеличена до 75 мм, а бронирование средней палубы - до 63 мм, бортовых скосов на нижней до 75 мм. За счет отказа от кормовой боевой рубки было усилено бронирование носовой боевой рубки (стенки 400 мм, крыша 250 мм), башен артиллерии ГК (лоб 300 мм, крыша и боковые грани 200 мм) и элеваторов (300-225 мм).

24 мая 1900 года император Николай II под залпы салюта спустил на воду один из самых легендарных кораблей российского флота - крейсер «Аврора».

Заказ крейсеров типа «Диана» был вызван внешнеполитической обстановкой, создавшейся в конце XIX века. Обострившиеся противоречия с Англией, которые удалось вскоре урегулировать дипломатическим путём, сменились постоянно возрастающей «германской угрозой» на Балтике. Новый виток гонки военно-морских вооружений на фоне напряжённой политической ситуации привёл в 1895 году к очередной корректировке двадцатилетней судостроительной программы России, принятой в 1881 году. В рамках дополнений, внесённых в программу, были заказаны три «карапасных крейсера», ставших впоследствии крейсерами типа «Диана».

23 июня 1896 года начальник Главного управления кораблестроения и снабжения (ГУКиС) вице-адмирал В.П. Верховский предписал приступить к работам по постройке в Новом Адмиралтействе «крейсера водоизмещением 6630 т.» типа «Диана». Такое название нового корабля сохранялось в официальных документах в течение почти года, до того момента, как Николай II принял решение об именовании крейсера.

Непосредственные работы по формированию корпуса корабля начались на заводе в Новом Адмиралтействе в сентябре - октябре 1896 года. Однако к этому моменту всех необходимых для постройки материалов не было, так как Адмиралтейский Ижорский завод был перегружен заказами и не сумел справиться с изготовлением ряда ключевых элементов. В связи с этим администрация завода стала настаивать на увеличении сроков работ. В результате часть заказа по распоряжению начальника ГУКиС разместили на Александровском чугунолитейном заводе. Название рождающемуся крейсеру дал лично император Николай II в апреле 1897 года. Он повелел именовать строящийся крейсер «Авророй» в честь богини зари у римлян.

В 11:15 24 мая 1900 года в присутствии императора Николая II и обеих императриц состоялся торжественный спуск «Авроры» на воду. Под залпы артиллерийского салюта стоявших на Неве кораблей крейсер благополучно сошёл на воду. «По мере выхождения судна из эллинга, на нём были подняты флаги, а на грот-мачте штандарт Его Величества» - так описал событие журнал «Нева». Во время спуска на верхней палубе корабля в составе почётного караула находился 78-летний матрос, служивший на фрегате «Аврора» - том самом 44-пушечном паруснике, который в период Крымской войны защищал Петропавловск от английской эскадры. Кроме того, на спуске присутствовал бывший офицер прославленного фрегата, а теперь вице-адмирал К.П. Пилкин.

«Аврора» без преувеличения являлась одним из самых передовых боевых кораблей своего времени. Новый бронепалубный двухмачтовый крейсер имел водоизмещение 6 731 тонны, его длина составляла 127 и ширина 16,8 метра. Он имел хорошее артиллеристское вооружение в виде четырнадцати 152-миллиметровых орудий, а кроме того, обладал совершенно инновационной на тот момент системой ПВО в виде шести 76-миллиметровых зенитных пушек.

Крейсер «Аврора» вступил в строй боевых кораблей флота России в 1903 году. Боевое крещение корабль получил через 5 лет в Цусимском сражении во время Русско-японской войны, где был серьезно поврежден и потерял 15 членов экипажа. Крейсеру удалось вырваться из окружения и уйти в Манилу, где он простоял разоруженным до конца войны. В 1906 году корабль возвратился на Балтику.

После ремонта крейсер вошел в состав учебного отряда Морского кадетского корпуса и совершил ряд плаваний в Атлантический и Индийский океаны, Средиземное море, к берегам Африки, Таиланда и Индонезии.

В годы Первой мировой войны корабль нес дозорную службу в Балтийском море и в конце 1916 года прибыл в Петроград на ремонт.

А 7 ноября 1917 года крейсер «Аврора» холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего двора и началу октябрьского переворота.

В 11:15 24 мая 1900 года в присутствии императора Николая II и императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны, наблюдавших за церемонией из Императорского павильона, состоялся торжественный спуск «Авроры» на воду. Своё название он унаследовал от одноимённого парусного фрегата, т.к. в те времена была такая традиция.

Под залпы артиллерийского салюта стоявших на Неве кораблей крейсер благополучно сошёл на воду, «без перегиби и течи», как докладывал впоследствии К. М. Токаревский. «По мере выхождения судна из эллинга, на нём были подняты флаги, а на грот-мачте штандарт Его Величества». Во время спуска на верхней палубе корабля в составе почётного караула находился 78-летний матрос, служивший на фрегате «Аврора». Кроме того, на спуске присутствовал бывший офицер прославленного парусника, а теперь вице-адмирал К. П. Пилкин. На следующий день новый крейсер был отбуксирован к стенке Франко-русского завода для установки главных машин. Водоизмещение корабля на момент спуска составило 6731 тонну.

История крейсера

Крейсер Аврора большинство людей живших при советской власти знают, как символ социалистической революции. Легендарным крейсер стал после того, как гром его орудий возвестил о государственном перевороте в России и о приходе к власти большевиков.

Каким-то уникальным по своим боевым качествам этот корабль отнюдь не являлся. Ни особо резвой скоростью хода (всего 19 узлов — эскадренные броненосцы того времени развивали скорость 18 узлов), ни вооружением (8 шестидюймовых орудий главного калибра — далеко не потрясающая огневая мощь) крейсер не мог похвастаться. Корабли другого принятого тогда на вооружение русского флота типа («Богатырь») бронепалубных крейсеров были гораздо быстроходнее и в полтора раза сильнее. И отношение офицеров и команд к этим «богиням отечественного производства» было не слишком тёплым — крейсера типа «Диана» имели массу недостатков и постоянно возникающих технических неполадок.

Тем не менее, своему прямому назначению — ведение разведки, уничтожение торговых судов неприятеля, прикрытие линейных кораблей от атак вражеских миноносцев, дозорная служба — эти крейсера вполне соответствовали, обладая солидным (около семи тысяч тонн) водоизмещением и, вследствие этого, хорошей мореходностью и автономностью. При полном запасе угля (1430 тонн) «Аврора» могла без дополнительной бункеровки дойти от Порт-Артура до Владивостока и вернуться обратно.

Все три крейсера предназначались для Тихого океана, где назревал военный конфликт с Японией, и первые два из них уже находились на Дальнем Востоке к моменту вступления «Авроры» в строй действующих кораблей. Третья сестра тоже спешила к родственницам, и 25 сентября 1903 года (всего через неделю после укомплектования, закончившегося 18 сентября) крейсер Аврора с экипажем в 559 человек под командованием капитана 1-го ранга И. В. Сухотина покинула Кронштадт.

В Средиземном море крейсер присоединился к отряду контр-адмирала А. А. Вирениуса, состоявшего из эскадренного броненосца «Ослябя», крейсера «Дмитрий Донской» и нескольких миноносцев и вспомогательных судов. Однако на Дальний Восток отряд опоздал — в африканском порту Джибути на русских кораблях узнали о ночном нападении японцев на порт-артурскую эскадру и о начале войны. Следовать дальше было признано слишком рискованным, поскольку японский флот блокировал Порт-Артур, и существовала высокая вероятность встречи с превосходящими силами противника ещё на подходе к нему. Высказывалось предложение выслать навстречу Вирениусу отряд владивостокских крейсеров в район Сингапура и идти вместе с ними во Владивосток, а не в Порт-Артур, но это вполне разумное предложение принято не было.

5 апреля 1904 года «Аврора» вернулся в Кронштадт, где был включен в состав 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала Рожественского, готовившейся к походу на Дальневосточный театр боевых действий. Здесь на ней шесть из восьми орудий главного калибра прикрыли броневыми щитами — опыт боев артурской эскадры показал, что осколки фугасных японских снарядов буквально косят незащищённый личный состав. Кроме того, на крейсере сменился командир — им стал капитан 1-го ранга Е. Р. Егорьев. 2 октября 1904 года в составе эскадры «Аврора» вторично отправилась в путь — к Цусиме.

«Аврора» состояла в отряде крейсеров контр-адмирала Энквиста и в ходе Цусимского боя добросовестно выполняла приказ Рожественского — прикрывала транспорты. Задача эта была явно не по плечу четырём русским крейсерам, против которых действовали сначала восемь, а потом шестнадцать японских. От геройской гибели их спасло только то, что к ним случайно подошла колонна русских броненосцев, отогнавших наседавшего неприятеля.

Чем-то особенным крейсер в бою не отличился — автором приписываемых «Авроре» советскими источниками повреждений, которые получил японский крейсер «Идзуми», на самом деле был крейсер «Владимир Мономах». Сама же «Аврора» получила около десятка попаданий, имела ряд повреждений и серьёзные потери в людях — до ста человек убитыми и ранеными. Погиб командир — его фотография экспонируется ныне в музее крейсера в обрамлении пробитого осколком японским снарядом стального листа обшивки и обгорелых досок настила палубы.

Ночью же, вместо того, чтобы прикрыть израненные русские корабли от бешеных минных атак японцев, крейсера «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» оторвались от своих главных сил и направились на Филиппины, где и были интернированы в Маниле. Впрочем, обвинять команду крейсера в трусости нет никаких оснований — ответственность за бегство с поля боя лежала на растерявшемся адмирале Энквисте. Два из этих трёх кораблей впоследствии погибли: «Жемчуг» был потоплен в 1914 году германским корсаром «Эмден» в Пенанге, а «Олега» в 1919 году потопили английские торпедные катера в Финском заливе.

На Балтику Аврора вернулась в начале 1906 года вместе с несколькими другими кораблями, уцелевшими от японского разгрома. В 1909-1910 годах «Аврора» вместе с «Дианой» и «Богатырём» входила в состав отряда заграничного плавания, специально предназначенного для прохождения практики гардемаринами Морского корпуса и Морского Инженерного училища, а также учениками Учебной команды строевых унтер-офицеров.

В спасении жителей Мессины от последствий землетрясения 1908 года команда «Авроры» не участвовала, но медаль за этот подвиг от благодарных жителей города получили русские моряки с «Авроры» при посещении крейсером этого сицилийского порта в феврале 1911 года. А в ноябре 1911 года авроровцы принимали участие в торжествах в Бангкоке в честь коронации сиамского короля.

Крейсер Аврора в Первую Мировую Войну

Первую Мировую войну «Аврора» встретила в составе второй бригады крейсеров Балтийского флота (вместе с «Олегом», «Богатырём» и «Дианой»). Русское командование ожидало прорыва мощного германского Флота Открытого моря в Финский залив и удара по Кронштадту и даже по Санкт-Петербургу. Для парирования этой угрозы спешно ставились мины, и оборудовалась Центральная минно-артиллерийская позиция. На крейсера же возлагалась задача несения дозорной службы в устье Финского залива с тем, чтобы своевременно известить о появлении германских дредноутов.

Крейсера выходили в дозор парами, и по истечении срока патрулирования одна пара сменяла другую. Первого успеха русские корабли добились уже 26 августа, когда у острова Оденсхольм сел на камни германский лёгкий крейсер «Магдебург». Подоспевшие крейсера «Паллада» (старшая сестра «Авроры» погибла в Порт-Артуре, и эта новая «Паллада» была построена после русско-японской войны) и «Богатырь» попытались захватить беспомощный корабль противника. Хотя немцы и сумели взорвать свой крейсер, на месте аварии русские водолазы нашли секретные германские шифры, которые в ходе войны сослужили добрую службу и русским, и англичанам.

Но русские корабли ждала новая опасность — с октября на Балтийском море начали действовать германские подводные лодки. Противолодочная оборона на флотах всего мира находилась тогда в зачаточном состоянии — никто не знал, как и чем можно поразить скрывающегося под водой невидимого врага, и как избежать его внезапных атак. Ни ныряющих снарядов, ни, тем более, глубинных бомб и гидролокаторов ещё и в помине не было. Надводные корабли могли рассчитывать только на старый добрый таран — ведь не принимать же всерьёз разработанную анекдотическую инструкцию, в коей предписывалось накрывать замеченные перископы мешками и сворачивать их кувалдами.

11 октября 1914 года на входе в Финский залив германская подводная лодка «U-26» под командованием капитан-лейтенанта фон Беркхейма обнаружила два русских крейсера: заканчивающую дозорную службу «Палладу» и подошедшую ей на смену «Аврору». Командир германской субмарины с немецкой педантичностью и скрупулёзностью оценил и классифицировал цели — по всем статьям новый броненосный крейсер представлял собой куда более заманчивую добычу, нежели ветеран русско-японской войны.

Попадание торпеды вызвало на «Палладе» детонацию погребов боезапаса, и крейсер затонул вместе со всем экипажем — на волнах осталось только несколько матросских бескозырок…

«Аврора» развернулась и укрылась в шхерах. И снова не стоит обвинять русских моряков в трусости — как уже говорилось, бороться с подводными лодками ещё не умели, а русское командование уже знало о случившейся десятью днями раньше трагедии в Северном море, где немецкая лодка потопила сразу три английских броненосных крейсера. «Аврора» вторично избежала гибели — судьба явно хранила крейсер.

На роли «Авроры» в событиях октября 1917 года в Петрограде особо задерживаться не стоит — об этом сказано более чем достаточно. Заметим только, что угроза расстрелять Зимний дворец из орудий крейсера была чистой воды блефом. Крейсер стоял в ремонте, и потому весь боезапас с него выгрузили в полном соответствии с действовавшими инструкциями. А штамп «залп «Авроры» неверен чисто грамматически, поскольку «залп» — это одновременно произведённые выстрелы из как минимум двух стволов.

В гражданской войне и в боях с английским флотом «Аврора» участия не принимала. Острая нехватка топлива и прочих видов снабжения привела к тому, что Балтийский флот сократился до размеров ДОТа, — «действующего отряда» — состоявшего всего из нескольких боевых единиц. «Аврору» вывели в резерв, а осенью 1918 года часть орудий с крейсера сняли для установки на самодельных канонерских лодках речных и озёрных флотилий.

В конце 1922 года «Аврору» — единственный, кстати, корабль старого императорского российского флота, сохранивший своё данное ему при рождении имя, — решено было восстановить в качестве учебного корабля. Крейсер отремонтировали, установили на нём десять 130-мм орудий вместо прежних 6-дюймовых, две зенитки и четыре пулемёта, и 18 июля 1923 года корабль вышел на ходовые испытания.

В советские годы, естественно, основное (да, пожалуй, и единственное) внимание уделялось революционному прошлому крейсера. Изображения «Авроры» присутствовали везде, где только можно, и силуэт трёхтрубного корабля сделался таким же символом города на Неве, как Петропавловская крепость или Медный всадник. Всячески превозносилась роль крейсера в Октябрьской революции, и существовала даже шутка-анекдот: «Какой корабль в истории имел самое мощное вооружение?» — «Крейсер «Аврора»! Один выстрел — и целая держава рухнула!».

При Николае II рождаются новейшие перспективные рода войск, ставшие основными силами войн будущего: авиация, подводный флот, авианосцы, автоматическое оружие, бронемашины и многое другое.

Конечно же каждое из этих направлений претерпело эволюцию. Одно поколение самолетов или подводных лодок сменялось другим и современные боевые единицы напоминают Николаевские уже только отдаленно. Однако Николаю удалось не только реализовать становление перспективных направлений, но и создать боевые единицы опередившие время на десятки лет.

О созданной Николаем технике будущего мы и поговорим в этой статье.

Подводная лодка проекта «Барс»

Самая многочисленная серийная подводная лодка Николаевского времени.

Последняя лодка этого типа выведена из состава флота только в 1955. Уже в Ядерную эпоху!

Участвовала в двух мировых войнах!

(Императорская подводная лодка «Пантера» проекта «Барс» в составе Советского Флота)

Технологии эпохи Николая безусловно опередили время. Только представьте: в 1915 году подводная лодка с 12 торпедными аппаратами (калибра 457 мм), крупнокалиберными пулеметами, и двумя артиллерийскими установками).

Эти лодки прославили себя в Первую Мировую. Например всего одна лодка «Волк» за один день смогла захватить и затопить три немецких судна – небывалый успех.

(Подводная лодка “Волк” топит германский корабль “Гера”. 1916 г.)

В составе флота последняя лодка этого типа находилась до 1955 года, пережив не только создателей, но еще и целых несколько последующих эпох.

Линкоры типа «Севастополь»

Как и лодки серии барс, эти корабли прошли две мировые войны.

Ради уничтожения этого корабля 4 апреля 1942 г. немцами было поднято одновременно 33 самолета, однако безуспешно.

Одна из 4 башен основного калибра линкора «Севастополь» серии «Севастополь»

(Всего на корабле было установлено 28 крпунокалиберных орудий)

Флагман Серии «Севастополь» участвовал в сражениях с Гитлеровцами в Крыму. Корабль был грозным оружием. Вот итоги лишь одного боя: 8 ноября 1941 года линкор первый раз принял участие в боевых действиях под Севастополем. Корабль открыл огонь по боевым порядкам врага. Линкором было уничтожено 13 танков, 8 орудий, 4 тягача, 37 автомашин с военными грузамии до полубатальона пехоты.

Корабль также участвовал в отражении 21 атаки авиации противника, сбив 3 самолёта; в результате эффективных мер, принимаемых командованием флота и лично командующим Черноморской эскадрой, корабль не получил ни одного серьёзного повреждения.

(Спуск на воду Севастополя. 1911 год.)

«Ермак». Первый в мире ледокол арктического класса.

Опередившие время технологии не ограничивались военной сферой. При Николае II был создан первый в мире ледокол арктического класса, прослуживший более половины столетия. Он пережил и создателей и эпоху Ленина и эпоху Сталина.

Картина М. Г. Платунова«Первое полярное плавание ледокола Ермак»

Корабль был мобилизован и использовался под военные нужды в двух мировых войнах.

14 ноября 1914 года ледокол был зачислен в состав Балтийского флота и осуществлял проводку кораблей и судов в Финском заливе. Когда в феврале 1918 года германские войска подошли к Ревелю, ледокол вывел из порта все способные двигаться корабли и привел их в Гельсингфорс. Вскоре в походе из Гельсингфорса в Кронштадт «Ермак» вместе с другими ледоколами провел 211 боевых кораблей, вспомогательных и торговых судов через Финский залив. Руководитель похода и одновременно наморси Балтийского флота - каперанг Щастный тем самым спас всё боевое ядро Балтийского флота. За участие в «ледовом походе» «Ермак» был награждён почётным революционным Красным знаменем ВЦИК. Щастный как это водилось в советском союзе, в знак благодарности расстрелян.

4 октября 1941 года «Ермак» вновь был мобилизован. На него установили два 102-мм, четыре 76-мм орудия, четыре 45-мм зенитных орудия, четыре пулемёта. Он участвовал в эвакуации гарнизона полуострова Ханко и островов Финского залива, проводил корабли для обстрела позиций врага, выводил на боевые позиции подводные лодки.

В июне 1944 г. ледокол был разоружён и возвращён Главному управлению Северного морского пути.

В 1955 году в июле-сентябре провел по Северному морскому пути караван кораблей во главе с крейсером «Адмирал Сенявин» (в состав каравана входили крейсер «Дмитрий Пожарский», 10 подводных лодок и около 15 гражданских судов).

В 1963 году ледокол был списан. Не смотря на многочисленные просьбы сохранить Первый в мире ледокол как музей, большевики не хотели оставлять могущественное наследие Николая II и корабль разпилили на металл.

Крупнокалиберные Гаубицы

Самым большим артиллерийским калибром Советской Армии в Великой Отечественной были царские 305-мм гаубица образца 1915 года .

Эти гаубицы били немцев в 2 мировых войнах. При царе таких гаубиц было выпущено минимум 40 единиц.

Эти гаубицы использовались в ВОВ например при взятии Кёнигсберга.

Армейские и дивизионные орудия

В Великой Отечественной Войне применялось более минимум 16 280 пушек царской армии образца 1902-1910 гг., прошедших определенную модернизацию.

76-мм пушка обр. 1902 года. 4350 ед.

76-мм горная пушка обр. 1909 года. 1121 ед.

122-мм гаубица образца 1909 года. 900 ед.

122-мм гаубица образца 1910 года. 5 900 ед.

152-мм гаубица образца 1909 года. 2 600 ед.

107-мм пушка образца 1910 года. 863 ед.

152-мм осадная пушка образца 1910 года. 546 ед.

Всего в Великой Отечественной в распоряжении СССР было 141 000 пушек различных видов из которых 16 280 были николаевскими. (11,5%)

Зенитная артиллерия

В 1913 проект оружия против воздушных целей был одобрен Главный Артиллерийским Управлением, и в 1914 был передан для непосредственной разработки на Путиловский завод.

В конце 1914 года было изготовлено четыре опытных образца 76-мм зенитной пушки.

В феврале 1915 они прошли успешные испытания на Петроградском полигоне.

Разработчики еще не знали, что менее чем за год, с нуля, создали оружие, которое будут использовать более чем пол века.

Зенитной установке сразу решили придать подвижную основу и специально для нее разработали бронеавтомобиль Руссо-Балт Серия Т

В начале лета 1915 года первые бронеавтомобили, вооруженные этим оружием отправились на фронт.

17 июня 1915 года, отражая налёт девяти немецких самолётов, зенитчики сбили два из них, открыв счёт самолётов противника, уничтоженных российской зенитной артиллерией

Во время Великой Отечественной царские зенитные пушки использовались для борьбы с фашистами.

76-мм пушка образца 1915 года, установленная как памятник советским десантникам, участвовавшим в битве за Крым в Великой Отечественной войне.

Спасатель подлодок «Волхов».

Артиллерия, корабли и подлодки Николая опередили свое время на пол века, и участвовали в двух мировых войнах, но есть примеры технологий, опередивших время на еще более долгий срок.

Николаевский спасатель подлодок «Волхов» ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ ДО СИХ ПОР! БОЛЕЕ ВЕКА!

В 1922 году судно переименовано в «Коммуна». Это название корабль носит до сих пор.

В строю более 100 лет!

Спуск на воду. При спуске о корпус разбила шампанское княжна Романова.

Первый раз корабль-спасатель был задействован по боевому расчету летом 1917 года, когда в Аландских шхерах осуществил подъем подводной лодки АГ-15 .

Первый боевой подъем затонувшей лодки «Единорогъ» состоялся 24 сентября 1917 года спасательным кораблем с глубины 13,5 метра.

«Волхов» принимал участие в революции и гражданской войне,палуба этого военного корабля омыта в крови царских морских офицеров, которые были преданы смерти на борту.

В годы Великой Отечественной войны служило в составе Балтийского флота.

Сейчас входит в состав Черноморского Флота РФ.

Боевая техника Николая II служила Родине в двух Мировых Войнах. Технологии царской России опередили время. Кроме десятков мировых рекордов, поставленных во времена царя, эти боевые единицы еще и бьют рекорды по срокам службы.

Дистанционное обучение журналист Курсы журналистики дистанционно

танка, факультет дошкольного образования: экзамены, проходные баллы, декан

Церковь Покрова на Нерли: фото, история и описание Собор на нерли

Кто есть кто — Евангельские места

Прокуратор Понтий Пилат — уроженец Шотландии Где правил понтий пилат